章丘加强和改进公共文化服务工作经验推向全省

来源:社宣科 日期:2019-03-04

12月26日——27日,全省加强和改进公共文化服务工作现场会上,淄博市、东营市、章丘区、淄川区依次作了典型发言。其中,章丘区、淄川区是全省仅有的两家县区做典型发言,章丘区“创新公共文化服务供给方式、满足群众精神文化需求”的经验做法在全省推广。

区委常委、宣传部长李宝燕代表章丘区进行交流发言。

第三届山东省文化强省建设先进县(市、区)、全省先进县级党委(党组)中心组、第七届山东省文博会“优秀组织奖”“优秀展示奖”,2件文艺作品获泰山文艺奖,7件文艺作品获泉城文艺奖……一系列成果的背后,是我区坚定文化自信、讲好章丘故事的生动实践。

近年来,章丘区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,坚定文化自信,讲好章丘故事,以公共文化服务供给侧改革为基本方向,以新时代文明实践中心试点区建设为重要抓手,充分发挥文旅名城建设的平台优势、与山东演艺集团合作的资源优势、与山东广电网络公司合作打造“文化云”的服务优势,促进文化领域资源整合,打通文化服务群众“最后一公里”。

强化龙头带动 以优质化提升文化供给水平

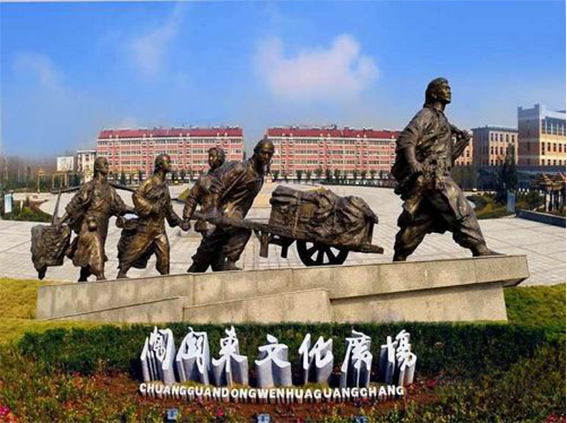

章丘,千年古县,清照故里,龙山文化的发现地和命名地,有着丰厚的历史文化资源和自然生态资源。2016年底撤市设区以来,新一届区委区政府确立了“产业高地、宜居新区、文旅名城”的发展定位,高标准规划灵秀胡山、明水古城、魅力绣源、水乡白云、智造新城五大片区,以重大文旅项目带动全区文化产业事业腾飞,全面提升公共文化服务水平。

一是龙头带动,提升文化层次。先后引进明水古城、华侨城两大文旅项目,由陈向宏团队操刀、总投资200亿元的明水古城国际泉水旅游度假区,完成建设详规,一期项目开工,原章丘四中改造1.86万平方米,游客中心、双泉酒店主楼、城墙工程加快推进,完成投资10亿元,明年7月完工。总投资500亿元的华侨城,一期城市文化中心主体封顶,配套商业加快建设,院落式酒店、总部基地等开工,游客服务中心、温泉酒店等明年3月开工,完成投资6亿元。以此为带动,山东演艺集团总部基地、故宫文化产业园、山东自然博物馆等纷纷落户章丘,为章丘文化繁荣提供了有力支撑。

二是合作共赢,做优文化品质。今年2月,在省文化厅领导的关心支持下,山东演艺集团总部基地正式落户章丘。双方本着平等互利、资源共享、优势互补、共同发展的原则,把章丘打造成全省剧场院线的运营中心、产业创新中心和具有全国影响力的演艺产业集散地、聚集区,以此构筑章丘文化发展新高地,共同推动章丘文化演艺产业创新发展。根据双方协议,区政府每年列支专项经费500万元,山东演艺集团常年在章丘举办文艺演出,以章丘为中心,综合打造山东剧场院线基地运营中心、培训中心、交易中心、制作中心“四个中心”,全面提升章丘文化层次和文化品质。

三是服务群众,引领文化潮流。山东演艺集团落户章丘以来,完成了大型文艺演出及微剧场话剧演出86场,成功举办“首届山东剧场院线演艺产品交易会”、首届山东省优秀庄户剧团大赛,让章丘群众不出家门便能享受到国内外、高水平、新创意的文化大餐。四是文化惠民,打造演艺品牌。在山东演艺集团的带动下,我们充分结合自身优势,不断叫响“演艺惠民、送戏下乡”品牌,为广大农村群众呈现了一场场文化盛宴。深入实施“一村一年一场戏”免费送戏工程,每年列支专项经费50万元,通过面向社会招标的方式遴选出15家庄户剧团深入到基层农村,完成900余场庄户剧团演出,惠及基层观众30万人。本土演艺品牌“百脉剧场”也不断发展,与济南市歌舞剧院、曲艺团、吕剧院、京剧院、儿童剧院、杂技团等六大院团合作,每年演出50余场。

创新平台建设 以数字化推动文化精准服务

根据省委宣传部、省文化厅对山东省文化云平台建设的要求,我们率先与山东广电网络公司对接,依托“齐鲁文化云”平台技术,整合我区公共文化资源,打造“章丘文化云”,以公共文化服务为切入点,以百姓需求为导向,以特色数字化资源内容为支撑,以新时代文明实践点单和优质文化资源传播为重点,以群众满意度为目标,向上对接国家、省市公共文化服务平台,向下融合镇街、村居网络体系,横向联合各部门特色文化资源,真正实现了“百姓点单、专业制单、政府买单”一站式数字化、便捷高效的公共文化服务。

一是整合文化资源,服务更有效能。发挥文化馆、科技馆、少年宫、图书馆、博物馆等优势,整合各镇街、各部门文体资源,拓宽文体信息传播渠道,共同纳入“章丘文化云”平台,截至目前已开通文化点单、活动报名、文化培训、票务预订、文化日历、数字阅读、镇街文化、文明实践、章丘非遗、文化地图、文化旅游等板块。同时上线手机端、电视端两大操作平台,扩大使用人员的范围,目前章丘分公司已经将辖区内所有广电双向用户26000户全部开通。

二是网上预约项目,服务更加便利。整合区镇两级公共文化设施,全部纳入平台,接受市民全天候网络预约,在实现服务均等化的同时,更多市民能够使用公共文化场馆。上线近2个月,手机端关注用户达2.5万余人,注册用户达1.5万余人。章丘文化云平台已经成为了章丘市民群众选择文化活动的首选平台。

三是群众自主点单,服务更加精准。依托云平台产生的大数据,可以清楚掌握区域内不同人群、不同社区、不同场馆的公共文化需求,让区内的公共文化资源配送更具精准性和选择性,更好地实现由政府“端菜”到百姓“点单”的模式转变。“章丘文化云”将各文化单位提供的文化活动统一汇聚到平台上,市民通过“线上预约、线下取票”即可参加活动。根据大数据分析得出的群众文化点单需求,票务预订、黑陶制作、瑜伽、舞蹈、国学培训预订率最高,达到90%以上。对照订单需求,我们共开展各类文化惠民活动400余场,开设了瑜伽、现代舞、国学培训、戏曲化妆等21个艺术门类的辅导与培训,培训达155场次,培训人次达到8500余人,受到了参训群众的广泛好评。

深化文明实践 以均等化实现文化城乡统筹

新时代文明实践中心建设,为统筹城乡文化发展,实现公共文化服务均等化提供了平台。章丘被列入全省新时代文明实践中心建设试点区,我们以此为契机,与上级要求对标对表,争当全省开路先锋,打造根植群众的实践阵地,培养服务群众的实践队伍,争创新时代文明实践的示范标杆,以高质量的公共文化服务增强人们的文化获得感和幸福感。

一是完善文明实践体系,让文化惠民更有保障。完善“3566”新时代文明实践工作推进体系,健全区、镇(街道)、村(社区)三级组织,持续完善区中心、云平台、志愿网、村站所、学校及机关企事业单位课堂五型工作阵地,探索实践“中心制单、群众点单、志愿领单、政府买单、社会评单、考核定单”六个工作流程,大力开展“六讲(讲理论、讲政策、讲经典、讲法治、讲道德、讲科技)、六评(评楷模、评家风、评环境、评村风、评支部、评党员)、六帮(帮创业、帮生活、帮贫困、帮调解、帮救助、帮心理)、六兴(兴人才、兴院团、兴创作、兴庆典、兴民俗、兴经典)”群众性新时代文明实践活动。结合美丽乡村建设,推动新时代文明实践站(所、课堂)达标升级活动,建成样板村36个,示范村100个,省市级文明单位新时代文明实践示范点52个,新时代文明实践中心试点区建设进展顺利。

二是深化文艺六百工程,让文化自信遍及城乡。去年年初,章丘全面启动“文艺六百工程”,即“百家媒体看章丘、百名作家写章丘、百名书画家绘章丘、百首歌曲唱章丘、百家庄户剧团颂章丘、百名摄影家拍章丘”,章丘文艺百花竞放,文化活动惠及万家,文化自信全面彰显。先后组织“全国著名作家章丘行”采风活动6次,创作报告文学36篇,原创文章300余篇。举办纪念改革开放40周年·章丘区文艺六百工程汇报展,共收到书画摄影参展作品1962幅,展出书画精品作品171幅,摄影作品233幅,同时进行巡展巡演,进校园、进社区、进农村、进工厂、进商场,让全区群众就近就能感受到章丘的秀美河山、发展的日新月异和坚定的文化自信。推动文艺精品创作,组织开展了“新城新韵唱响章丘”2018原创歌曲大赛,征集作品近50件;着力打造“百家庄户剧团颂章丘”文化品牌,以戏曲、小品、歌舞等群众喜闻乐见的文艺形式,以身边人和事为内容,有针对性地创作编排新作品;组织开展“非遗社区行”活动,邀请专业剧团走进30个社区进行公益演出。

三是做好文化志愿服务,让文化活动温暖章丘。借助新时代文明实践平台,进一步完善壮大我区文化志愿者队伍,截至目前已注册1200余人,定期开展文艺演出、读书演讲等志愿服务活动。成立新时代文明实践百姓宣讲团,用身边事教育身边人;以“我们的中国梦—文化进万家”活动为契机,开展“精准扶贫文化前行”进千家百村活动,文化馆成立的“红色文艺轻骑兵小分队”到贫困村开展活动50余场次。

章丘将自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,弘扬主旋律、传播正能量,实现群众在哪里,公共文化就服务到哪里,文明实践就延伸到哪里,不断提升人民群众的幸福感和获得感。